基本资料

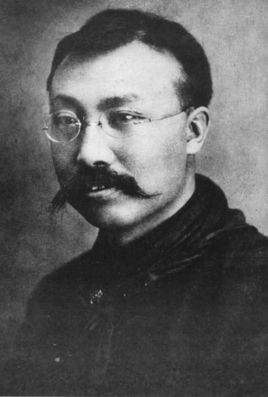

中文名:周毓麟

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1923年2月12日

逝世日期:2021年3月2日

毕业院校:莫斯科大学

职业:教育科研工作者

主要成就:1991年当选为中国科学院院士

祖籍:浙江镇海

人物经历

1923年2月12日,周毓麟出生于上海市大沽路一条普通的弄堂里。

1940年—1945年,在大同大学数学系学习,获理学士学位。

1945年10月—1946年5月,在南京临时大学补习班数理系任助教。

1946年11月,进入数学研究所,并接替赴法留学的吴文俊担任图书管理员一职。

1949年9月30日,携夫人徐明月坐火车北上抵达清华园。

1949年10月—1952年8月,在北京大学数学系任助教,教员。

1952年9月—1953年8月,在北京大学数学力学系任讲师。

1953年夏天,被北京大学数力系推荐参加留苏生选拔考试,顺利考入俄语专科学校。经过一年的学习和考察,他顺利获得留苏推荐名额。

1953年9月至1954年9月,在北京俄语专科学校留苏学习班学习。

1954年9月至1957年7月,在苏联莫斯科大学攻读研究生,主攻非线性偏微分方程,导师是数学家奥列伊尼克。

1957年,获物理数学副博士学位后,回北京大学数学力学系工

主要成就

周毓麟科研成就

科研综述

在长达20年的时间里,周毓麟一直主管核武器数值模拟和流体力学方面的研究工作。他在研究队伍的组织、数学模型的建立、数值方法的设计以及解决应用中大量数学问题,包括系列计算程序的研制与成功应用等方面,作出了众多重要工作。另外,他在长期从事大规模科学计算的基础上,对大型计算机设计提出了一系列要求。他研究了计算机字长与舍入误差的关系,建立了相应的概率模型;研究了网络平均短程与网络乘积问题,对复杂计算机的网络设计及其优化问题作出了贡献。他和邓稼先、周光召、于敏、黄祖洽、秦元勋、江泽培、何桂莲等科学家密切合作,协同攻关,他们被称为理论部八大主任。

周毓麟提出了一个新的、非启示性的、严谨的方法,仔细研究了这种非线性偏微分方程(组)有限差分格式的基本性质和对非线性偏微分方程(组)的近似问题,获得了一系列完整而深刻的结果,形成了一个新的体系。

学术论著

1948年初,周毓麟在清华大学《科学报告》

社会任职

周毓麟曾任中国工程物理研究院科技委委员以及中国计算数学学会理事长和名誉理事长等职。

人物生活

家庭背景

周毓麟出生在上海市一个小康之家,周毓麟的父母勤俭朴实,古板守旧,对子女要求十分严格。

兴趣爱好

在大同大学附中,周毓麟在数理化方面的潜力被发掘出来,尤其是对数学极有兴趣,通过自学,他发现了一系列圆几何的新定理,被班上同学戏称为“中国的巴斯科尔”。

人物评价

周毓麟是中国核武器设计中数学研究工作早期的主要组织者和开拓者之一,为中国核武器事业的发展作出了重大贡献;在非线性偏微分方程领域,他是中国早期的主要开拓者之一。他推崇诚恳地工作、诚实地生活,也从不以专业领域的大师自居,更没有门派之见,所以他从不曾禁锢自己的脚步和眼光,虽年届高龄,他依然持续关注我国的核武器数值模拟,持续关注计算数学学科发展。在周毓麟的身上,有一种不顾世俗名利的执着不懈,有一种力求完美的坚定不移,有一份慷慨担当的使命情怀,还有一份坦荡从容的人生智慧。(北京应用物理与计算数学研究所吴明静评)

周毓麟热爱科研,更热爱祖国,曾几次为了国家需要转换专业方向,“为国家建设选择研读偏微分方程,然后为国防搞差分,后来又从国家建设需要出发再回去搞偏微分方程”。(光明网评)

周毓麟是中国大规模科学与工程计算、非线性偏微分方程领域的著名专家和先驱者之一。(中国工业与应用数学学会评)

周毓麟性格更内敛,不作

周毓麟

周毓麟