基本资料

中文名:周又元

国籍:中国

出生地:上海市

出生日期:1938年7月30日

逝世日期:2021年3月12日

毕业院校:北京大学

职业:教育科研工作者

主要成就:2001年当选为中国科学院院士

性别:男

原籍:江苏南京

人物生平

1938年7月30日,周又元出生于上海,籍贯江苏南京。

1960年,周又元从北京大学物理系毕业,之后被分配至中国科学技术大学任教。

1985年,周又元晋升为教授。

1991年,周又元担任中国科学技术大学天体物理中心主任(至1995年)。

1997年,周又元担任中国科学院宇宙线和高能天体物理开放实验室学术委员会副主任。

2001年,周又元当选中国科学院院士。

2021年3月12日,周又元因病医治无效,于北京逝世,享年82岁。

主要成就

周又元科研成就

科研综述

20世纪70年代,周又元与他人合作采用射电类星体子源之间的最大距离进行光度定标,改善了射电展源类星体的Hubble图,支持了类星体红移的宇宙学起源本质;80年代在国际上较早利用类星体获得100Mpc的超大尺度结构的观测证据,并被大样本星系巡天所证实;90年代与合作者通过对活动星系核内部结构和辐射机制的深入研究,首次得到活动星系核大蓝包形状参数方程,肯定了产生发射的机制,确认了大蓝包的辐射来自吸积盘及其冕区,得到相应的温度分布,估算了中心黑洞的质量,并发现了短时标变化规律新类型,用耀斑模型对各种类型的变化规律进行了统一解释。

学术论著

截至2017年5月,周又元发表论文100余篇。他的论文中有15篇论文被国际权威杂志(Nature,Science,天文和天体物理年评,Physics Report等)介绍和引用,Nature(270,205,1977)曾发专文介绍他及合作者研究

讲授课程

周又元先后主讲过《普通物理》《基础理论物理》等大学生课程,《天体物理》等研究生课程。

社会任职

周又元先后担任广州大学特聘教授,中国天文学会星系和宇宙专业委员会主任,中国天文学会常务理事和中国天文学会教育工作委员会主任。

人物评价

“周院士是中国天文学家的杰出代表,不仅科研成果丰硕,还一直奋战于教育教学的第一线,教龄长达50余年,可谓是桃李满天下。”(中国科学院大学副校长吴岳良评)

周又元在类星体和活动星系核及宇宙学和宇宙大尺度结构等研究领域做出了突出贡献。(《中国科学报》评)

人物影响

周又元星

2019年4月19日,中国科学院国家天文台在北京举行“周又元星”颁授仪式,这颗小行星由国家天文台施密特CCD小行星项目组于1997年9月26日发现于兴隆观测站,获得国际永久编号第120730号。2018年9月25日,经国家天文台申报,国际天文学联合会小天体联合会小天体命名委员会批准,国际天文学联合会《小行星通报》通知国际社会,正式将该小行星命名为“周又元星”。

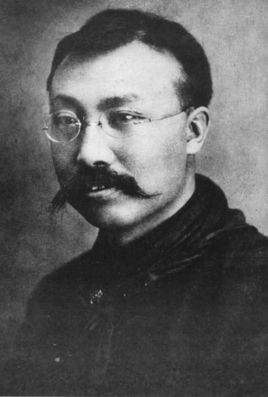

周又元

周又元