基本资料

中文名:张涵信

国籍:中国

民族:汉族

出生地:江苏省徐州市沛县

出生日期:1936年1月1日

逝世日期:2021年10月1日

毕业院校:中国科学院力学研究所

职业:教育科研工作者

代表作品:《计算流体力学差分方法的原理和应用》、《分离流与旋涡运动的结构分析》、《非线性物理分析及飞行器的动态运动问题》

主要成就:1991年当选为中国科学院学部委员(院士)

性别:男

政治面貌:中共党员

人物生平

1936年1月,张涵信出生于江苏省徐州市沛县。

1950年—1952年,就读于徐州市第二中学。

1954年—1958年,就读于清华大学水利工程系,毕业并获得学士学位。

1958年—1959年,就读于清华大学,完成研究生第一阶段学习。

1960年—1963年,就读于中国科学院力学研究所力学专业,师从郭永怀教授,完成研究生第二阶段学习,毕业并获得硕士学位。

1964年,担任清华大学工程力学系讲师。

1972年,进入第三机械工业部第六研究院工作,先后担任风洞建设指挥部研究室副主任、中国空气动力研究与发展中心研究所副所长、计算空气动力学研究所主任、副总工程师、研究员。

1990年,晋升专业技术少将军衔。

1991年,当选为中国科学院学部委员(院士)。

2021年10月1日,因病医治无效在北京逝世,享年85岁。

主要成就

科研成就

科研综述

张涵信用摄动法成功地解决了当时国际上难以解决的钝头体高超声速绕流及其熵层问题,发展了钝头细长体绕流的熵层理论,提出了高超声速流动中第二激波形成的条件。首次提出判定三维流动分离的数学条件揭示了涡旋沿其轴向的分叉演化规律及分离流场的拓扑结构规律和飞行器动态稳定性及其分叉演化的判则。发现三阶色散项和差分解在激波处出现波动的联系提出建立高分辨率差分格式的物理构思,并建立了无波动无自由参数的耗散(NND)差分算法及高精度算法(ENN)。建立了云粒子侵蚀、真实气体实验模拟的相似准则。为航天飞行器研制了大量数值计算软件。

学术论著

科研成果奖励

根据2021年11月中国院士馆网站显示,张涵信先后获得国防科工委科技进步奖一等奖4项,国家自然科学奖二等奖1项,国家科学技术进步奖二等奖1项。

人才培养

讲授课程

张涵信在清华大学任教期间,讲授《流体力学》等课程。

学术思想

张涵信提出“创新是灵魂,应用是归宿”的

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1986年8月—1994年9月 | 中国力学学会第三、四届理事会副理事长、常务理事、理事 |

1988年 | 南京航空航天大学名誉教授 |

2000年—2010年 | 中国空气动力学会第四、五届理事会理事长 |

2010年 | 中国空气动力学会名誉理事 |

2014年 | 第8届国际计算流体动力学会议执行委员会委员 |

人物评价

张涵信是中国计算流体力学开创者和奠基人之一,解决航空航天飞行器气动力、热、烧蚀和侵蚀等诸多关键气动难题,为中国航空航天事业作出突出贡献。(光明网评)

张涵信为航天器设计和试验作出重要贡献。(中国空气动力研究与发展中心评)

张涵信开拓了“弹头防热、烧蚀和气动力耦合计算”领域并提出了耦合计算方法,建立了耦合计算软件系统,为中国弹头防热设计作出了贡献。(何梁何利基金评)

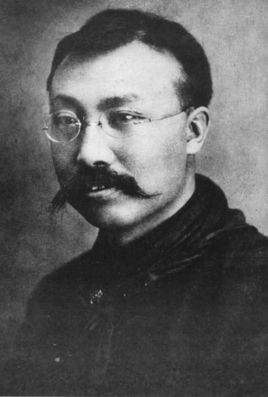

张涵信

张涵信