基本资料

中文名:陈文新

国籍:中国

出生日期:1926年9月23日

逝世日期:2021年10月7日

毕业院校:武汉大学

职业:教育科研工作者

主要成就:2001年当选中国科学院院士

籍贯:湖南省浏阳

人物生平

1926年9月23日,陈文新出生在湖南浏阳镇头镇炭坡。

1942年,陈文新远赴武冈战时中学——国立第十一中学(现岳阳市一中)求学。

1945年,陈文新高中毕业回到家乡教了两年小学。

1952年,陈文新毕业于武汉大学。

1958年,陈文新在苏联季米里亚捷夫农学院获副博士学位。

1959年,陈文新学成回国后,进入北京农业大学(现中国农业大学)从事教学和农业科研工作。

1982年-1983年,陈文新在美国康乃尔大学做访问学者。

2001年,陈文新当选为中国科学院院士。

2021年10月7日,陈文新院士在北京逝世,享年95岁。

主要成就

陈文新科研成就

科研综述

陈文新建立了中国第一个现代细菌分子分类实验室;建立了根瘤菌资源数据库;提出了否定根瘤菌“寄主专一性”及与植物“互接种族”传统观念的新见解;建立了国际上最大的根瘤菌资源库和数据库,菌株数量和所属寄主植物种类居世界首位,确立了一套科学的根瘤菌分类、鉴定技术方法及数据处理程序;她证明根瘤菌-豆科植物的共生关系的多样性证明根瘤菌-豆科植物的共生关系的多样性、揭示近源菌株与植物不同品种间的共生有效性差异巨大、对根瘤菌共生机制的进化提出了新观点、发现禾本科植物与豆科植物间、混种植可以排除根瘤菌“氮阻遏”的障碍,并且两者互作共高产。

据2020年1月中国科学院官网显示,陈文新参加并组织完成对中国32个省(市)700个县的豆科植物结瘤情况调查,采集根瘤标本7000多份新发现可以结瘤的豆科植物300多种分离并保藏根瘤5000多株在数量上和所属宿主种类上占重要地位。发现了一批耐酸、碱、盐、高

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1996年 | 国际根瘤菌/土壤杆菌分类分委会委员 |

2003年 | 农业部农业环境微生物工程重点开放实验室第一界学术委员会主任 |

2003年 | 中国生态学会微生物生态专业委员会顾问委员 |

个人生活

陈文新其父陈昌(字章甫)是中国共产党早期湖南学运和工运的领导者之一,曾参加北伐战争、南昌起义,也是毛泽东当年在湖南第一师范学院求学时的同窗挚友。母亲毛秉琴抚养姐妹三人。父亲牺牲前对母亲的嘱托是:“好好抚育三个女儿,继承父志”。1917年,陈昌与毛泽东同在湖南一师附小任教,同住长沙青山祠,一锅吃饭,亲如一家。

陈文新的父亲在小学执教,与毛泽东家是邻居。陈文新的母亲也姓毛,因毛泽东与毛秉琴同姓,主席便称陈母为大姐。毛秉琴比毛泽东大半岁,毛泽东就认毛秉琴做了姐姐,毛秉琴大女儿喊毛泽东为舅舅。后来出生的陈文新也成了毛泽东的“外甥女”。

1943年,陈文新进入国立十一中高一20班学习,老师多为北方流亡教师,陈文新的数学老师是李旦村,英语老师是海外留过学的蒋光增。

1951年4月,正在武汉大学读书的陈文新为母亲代笔,给毛主席写了封信,在信中她向毛主席汇报了自己上学的情况。5月初的一个早晨,她收到毛主席的亲笔回

人物评价

陈文新院士在根瘤菌这条“既艰辛耗时又偏僻生冷”的研究道路上,数十年踏遍青山,采集、研究根瘤菌,让这种看不见的微生物为人类做出大贡献。她一手创立的“中国农大根瘤菌研究中心”成为中国现代根瘤菌分类学的开拓者,引领中国的根瘤菌分类研究进入世界先进行列。陈文新为现代根瘤菌分类体系的发展做出了重要贡献。她踏遍青山采集根瘤菌,研究根瘤菌微生物在祖国大地为人类做贡献。(《中国科学报》评)

陈文新为建立国际根瘤菌系统作了重要贡献。(华中农业大学评)

陈文新是中国土壤微生物学的重量级人物之一。(武汉大学新闻网评)

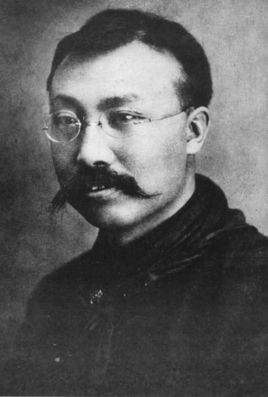

陈文新

陈文新