基本资料

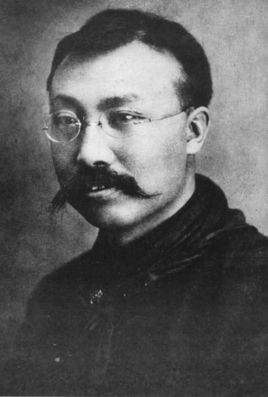

中文名:朱兆良

国籍:中国

民族:汉族

出生地:山东青岛

出生日期:1932年8月21日

逝世日期:2022年1月30日

毕业院校:山东大学

职业:教育科研工作者

代表作品:《中国土壤氮素》

主要成就:1993年当选为中国科学院院士

性别:男

原籍:浙江奉化

学位/学历:大学

人物经历

1932年8月21日,朱兆良出生于山东青岛,原籍浙江奉化。

1949年9月,进入在山东大学,先后在农艺系、化学系学习。

1953年8月,从山东大学毕业后进入中国科学院南京土壤研究所工作,担任研究实习员。

1960年1月,晋升为助理研究员。

1970年1月,下放泗阳县王集公社南园大队劳动。

1978年5月,晋升为副研究员。

1986年6月,晋升为研究员。

1990年9月,被聘为博士生导师。

1993年,当选为中国科学院院士。

1994年2月,加入中国农工民主党;6月,担任中国科学院生物学部常务委员。

2004年10月,主持了在南京召开的第3次国际氮素大会,并签订了《南京宣言》。

2022年1月30日14时20分,朱兆良在南京逝世,享年90岁。

主要成就

朱兆良科研成就

科研综述

朱兆良在稻田土壤供氮量预测和氮肥施用量推荐方法研究中,揭示了现行方法只能达到半定量水平,论证了用“平均适宜施氮量法”推荐施氮量的可靠性。在氮肥去向研究中,发现中国农田中氮肥利用率偏低、损失率偏高,明确了变幅及主要影响因素,定量评价了主要稻区稻田中的氨挥发潜力,指出稻田田面水的铵浓度和光照是决定氨挥发量的主要因素,提出了减少氨挥发的施肥原则和使用水面有机分子膜减少氨挥发的技术。研究确定了农田生态系统中定量评价氮循环主要过程的参数,为协调农业发展与环境保护的氮素管理提供了理论依据。

学术论著

根据2020年10月中国科学院南京土壤研究所网站显示,朱兆良先后发表论文140余篇,主编《中国土壤氮素》1992年中文版和1997年英文版《Nitrogen in Soils of China》。

科研成果奖励

根据2020年10月中国科学院南京土壤研究所网站显示,朱兆良先后获得国家、中国科学

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1990年—1994年 | 国际土壤学会水稻土工作组主席 |

1993年—1997年 | 国际科联环境问题科学委员会"全球氮素循环和迁移"课题顾问委员会委员 |

1994年12月 | 中国农工民主党江苏省委副主委 |

1997年5月 | 中国农工民主党江苏省委主委 |

1997年10月 | 中国农工民主党第十二届中央委员会副主席 |

1998年2月 | 江苏省八届政协副主席 |

1998年3月—2003年3月 | 中国人民政治协商会议第九届全国委员会常务委员 |

1999年10月—2004年7月 | 中国土壤学会第九届理事长 |

2002年—2003年 | 国际氮素启动项目(INI)专家组成员 |

2002年12月 | 中国农工民主党十三届中央委员会副主席 |

2003年—2005年 | 中国环境与发展国际合作委员会“中国种植业的非点源污染控制对策研究”项目组中方组长 |

2003年3月—2008年3月 | 中国人民政治协商会议第十届全国委员会常务委员 |

江苏省土壤学会第六届副理事长、第七届理事长 |

人物评价

朱兆良开拓了中国土壤氮素研究领域,为中国农业生产中氮肥的有效施用作出了重要贡献。(陈嘉庚科学奖基金会评)

朱兆良在60多年的科研工作中,他秉持严谨、认真的治学态度和敢于担当的精神,不断拓展研究的深度和宽度。在他的带领下,中国土壤氮素研究人员踩着自己的节拍,走向世界并获得国际同行的赞誉。(中国江苏网评)

朱兆良同志在政协和民主党派担任领导期间,认真履行参政议政职责,围绕中心工作积极建言献策,为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作出了重要贡献。(新华日报)

朱兆良

朱兆良