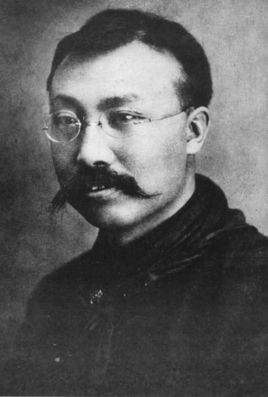

基本资料

中文名:庄巧生

国籍:中国

出生日期:1916年8月5日

逝世日期:2022年5月8日

毕业院校:金陵大学

职业:小麦遗传育种学家

出生地:福建省闽侯县西南山区

代表作品:中国作物育种方法的新进展

人物生平

1916年8月5日,庄巧生出生在福建省闽侯县西南山区的一个农民家庭。祖母和母亲在家务农。父亲中等师范毕业后,落脚于荷属苏门答腊的一个荒僻小岛上教小学。

1921年,庄巧生5岁那年,随家迁居南洋,就读于当地华侨创办的民德小学。

1925年,全家回到福州。

1928年1月,他考入福州私立三民中学。为了给家里减轻经济负担,他勤奋学习,并因成绩优异免了几个学期的学费。后因学校闹分裂,最后一学期转至私立三山中学毕业。

1934年夏,福建省教育厅公开招考第三届清寒学生大学奖学金,理、工、农、医各仅有1—2个名额,庄巧生决意报考农科,结果以第二名的成绩被录取。

1935年1月,庄巧生考入南京私立金陵大学农学院,主系农艺,辅系植物。

1937年初夏,当他在齐鲁大学合作农场暑期实习即将结束之际,日本侵略者发动七七事变。11月下旬,南京危在旦夕,学校决定西迁成都华西大学,他便随校紧急转移,一路上冒着敌机狂轰滥炸的危险,还得

主要成就

庄巧生科学研究

20世纪60年代中后期,庄巧生先后育成了“北京8号”和“北京10号”。“北京8号”是上世纪60年代后期至70年代中期华北平原的主栽品种之一,它的选育打破了亲本取材和育成品种地域性的限制。尽管这个品种在北部冬麦区越冬性不够好,但作为早熟、抗条锈病或农艺亲本利用都是可取的。有了它,在北部冬麦区就更便于利用晚熟以至极晚熟的国外“抗源”品种或大穗型品种做亲本,来改进中国小麦品种的抗锈病性和穗部性状,从而开拓了遗传资源利用的广度。

先后育成中苏68、华北187、北京8号、北京10号、12057、丰抗8号、丰抗2号、丰抗13号、北京837、北京841等20多个冬小麦良种并在华北地区推广,取得显著增产效果在育种中不断发掘新抗(病)源,倡导复合杂交以聚合不同来源的有利基因和丰富杂种后代的遗传背景最早把遗传力概念及其在作物育种上的意义介绍到国内,并以国家区域试验品种为材料研究中国北方冬小麦面包烘烤

社会任职

曾任国际玉米小麦改良中心理事,中国作物学会第四届理事长,《作物学报》主编,全国政协第七届委员。

获奖记录

| 所获奖项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| r荣誉称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

人物影响

1995年荣获“何梁何利”奖时,便立即将所得奖金10万元港币捐献出来,支持冬小麦育种课题组。分别匹配资金设立了“庄巧生基金”,用以奖励作科所在小麦育种相关领域作出重要贡献的青年科研人员。以此为基础,在全国16个单位支持下,2005年中国农业科学院作物科学研究所设立了“庄巧生小麦奖励基金”,面向国内基层,奖励在小麦育种相关领域作出杰出贡献的个人。

人物评价

庄院士几十年来在小麦科研育种事业上取得的开创性成就,为中国粮食增产、农民增收做出的卓著贡献。(中华人民共和国农业部韩长赋评)庄先生胸怀祖国,心系“三农”,执著小麦一生。(农业部副部长、中国农科院院长李家洋院士评)为发展中国小麦生产和育种事业作出了重要贡献。(光明网评)

庄巧生毕生从事小麦遗传育种研究,带头发展中国农业科学院小麦遗传育种团队,为我国小麦生产发展做出了巨大贡献,也为后来建成国家小麦改良中心奠定了基础。先后主持育成华北187、北京8号、北京10号、丰抗2号、丰抗8号等为代表的四批共20多个高产抗病早熟冬小麦新品种,近20年指导育成中麦175和中麦895等10个优质新品种,为解决20世纪60至80年代的小麦锈病、倒伏等问题发挥了带头作用,累计推广约4亿亩。他主持“六五”和“七五”全国小麦育种攻关,编译多部专著,为发展中国小麦生产与育种事业和繁荣作物科学作出重要贡献。他一直把“要跌打滚爬

庄巧生

庄巧生