基本资料

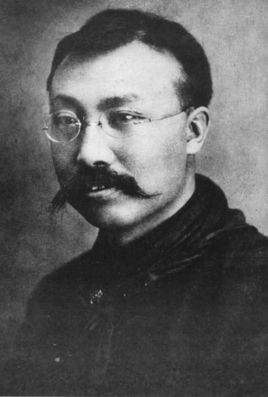

中文名:童坦君

国籍:中国

民族:汉族

出生地:浙江慈溪

出生日期:1934年8月15日

逝世日期:2022年12月25日

毕业院校:北京医学院

职业:教育科研工作者

主要成就:2005年当选中国科学院生命科学和医学学部院士 北京市科技进步一等奖(2005年)

人物生平

1934年8月15日,童坦君出生于浙江慈溪,后转到上海求学。

1947年,童坦君考入上海市立育才中学。

1949年春,童坦君因肺结核休学在家。两年多后病愈,转而就读于该市光实中学。

1954年,童坦君顺利考入北京医学院。

1959年,童坦君在医疗系毕业前夕,因肝炎休学半年;同年考入该校生物化学专业;研究生学习期间,除头半年“大跃进”余波所及,未能专心学习外,其后国家进入“三年困难时期”,政治运动甚少。

1964年,童坦君研究生毕业;4月留校任教至今,历任讲师(1978-)、副教授(1985-)、教授(1988-)等职。

1972年,童坦君因病在家休养。

1978年;童坦君考取中国首批赴美留学访问学者,先后在美国国立卫生研究院(NIH)、约翰霍普金斯大学进行研究访问,并获NIH颁发的博士后结业证书。

1978年12月至1981年5月,童坦君在美国约翰.霍普金斯大学做访问学者,美国国立卫生研究院博士后。

1978

主要成就

科研成就

科研综述

20世纪70年代末,童坦君主要从事肿瘤的基础研究,揭示了生物体液中存在抑癌活性物质,此物质对癌细胞具有杀伤作用,但不抑制自身骨髓细胞。

1981年,童坦君访美回来,从此他就开始设计衰老方面的研究工作,经过潜心研究他终于初步破解了人类细胞衰老之迷,阐明了P16基因是人类细胞衰老的主导基因,也是人类细胞衰老遗传控制程序的主要因素。

1988年,童坦君涉足老年医学基础研究,与爱人张宗玉教授共同将分子生物学与细胞生物学理念与技术系统引入中国衰老研究。他们在这一方面做了富有创新性的系统工作,在阐明细胞衰老相关基因的作用机制、信号转导及其调控方面成果突出。

20世纪90年代初,他在肽类生长因子信号传递方面提出了生长因子干预原癌基因转录因子及DNA甲基化的设想。他领导的研究组揭示表皮生长因子(EGF)具有降低某些原癌基因甲基化、促进染色质蛋白激酶的活性,使某些原癌基因特异结合蛋白增多等作用,并对

社会任职

童坦君现任中国老年学学会衰老与抗衰老学术委员会荣誉主任委员,中国老年保健医学研究会常务理事,中国癌症研究基金会学术委员,《生理科学进展》常务编委等。

人物评价

童坦君、张宗玉两位教授具有学者风范,但从不摆学者架子。他们的科研思路、学术观点、学术水平都是高水准的。他们面对荣誉,心态平和,客观干扰,正确对待,不为外界环境所束缚,一心一意傲学问。(《勇于创新的人们》评)

童坦君

童坦君