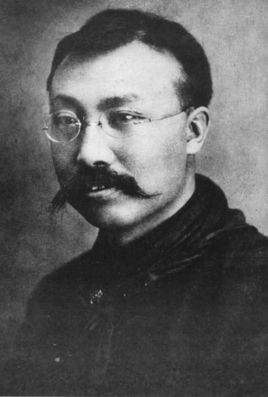

基本资料

中文名:陆熙炎

国籍:中国

出生地:江苏苏州

出生日期:1928年8月29日

逝世日期:2023年1月4日

毕业院校:浙江大学

职业:教育科研工作者

主要成就:1991年当选为中国科学院学部委员(院士)

人物生平

1928年8月29日,陆熙炎出生于江苏苏州。

1933年—1935年,就读于苏州女子职业学校附属小学。

1936年9月,转入苏州纯一中学附属小学就读。

1939年2月,入读于苏州仁益小学。

1940年7月,毕业于苏州仁益小学;9月,入读于吴县县立中学初中部。

1944年9月,入读于吴县县立中学高中部。

1946年7月,从吴县县立中学毕业。

1947年9月,考入国立浙江大学化学系。

1951年7月,毕业于浙江大学化学系;同年,任职于中国科学院有机化学研究所。

1955年,任中国科学院有机化学研究所助理研究员。

1978年,任中国科学院有机化学研究所副研究员。

1981年10月,赴日本东京工业大学资源化学有机所山本明夫实验室作学术访问。

1984年10月,任中国科学院上海有机化学研究所第九研究室副主任。

1986年6月,任中国科学院上海有机化学研究所研究员。

1991年11月,当选为中国科学院学部委员(院士)。

1997年1

主要成就

陆熙炎科研成就

科研综述

陆熙炎早年从事碳水化合物研究。20世纪50年代,从事链霉素的研究,在中国国内首先分离纯化制得盐酸链霉素氯化钙复盐结晶;60年代初,参加了牛胰岛素A链全合成的早期工作,后从事萃取剂P-204工业合成方法的研究。参与研制成功光学仪器防霉剂SF-501;70年代末,研究金属有机化学,从金属有机化合物的基元反应发展新的有机合成反应,发现了一些有学术意义和应用前景的反应;自90年代以来,研究以炔烃衍生物为原料的合成反应。从事二价钯催化下的反应及有关基元反应的研究等。

学术论著

据2022年9月中国科学院上海有机化学研究所官网显示,陆熙炎已发表论文210余篇,其代表论著有《金属有机化合物的反应化学》等。

学术交流

时间 | 学术活动名称 | 举办地 |

|---|---|---|

1955年12月 | 中国科学院抗生素国际会议 | 北京 |

1980年6月 | 首届中日美三边金属有机讨论会 | |

1982年6月 | 第二届中日美三边金属有机讨论会 | 上海 |

1984年8月 | 第三届中 |

社会任职

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1984年9月 | 中国科学院化学部科学基金组成员 |

1986年 | 国际均相催化讨论会顾问委员会委员 |

1986年10月 | 国家自然科学基金委员会有机化学高分子学科评审组成员 |

1987年 | 北京大学兼职教授 |

1988年 | 兰州大学兼职教授 |

1989年7月 | 第四次国家自然科学奖化学科学部评审组成员 |

1991年1月 | 《中国化学》副主编 |

1992年9月 | 浙江大学兼职教授 |

1993年2月 | 《中国化学》主编 |

1993年6月 | 第六次国家自然科学奖化学科学部评审组成员 |

1994年5月 | 国家自然科学基金委员会有机化学学科评审组特约评审专家 |

1995年 | 中国科学院大连化学物理研究所第四届学术委员会委员 |

1996年 | 国家自然科学基金委员会第六届学科评审组成员 |

1997年 | 羰基合成与选择氧化国家重点实验室第二届学术委员会委员 |

1997年9月 | 中国科学院化学学科专家委员会委员 |

1998年5月 | 国家自然科学基金委员会第七届学科评审组成员 |

1998年6月—2000年6月 | 中国科学院化学部 |

个人生活

家世背景

陆熙炎出生在苏州一个书香门第之家。他的祖父陆清翰是光绪年间的举人,曾担任苏州电报局局长。幼年的陆熙炎一直跟随祖父生活。陆熙炎在家中排行最小,还有一个哥哥(陆熙彦)、姐姐(陆熙瑛)。

婚姻家庭

1960年4月,陆熙炎与樊世仪结婚,两人育有两个儿子,长子陆海原,次子陆海津。

人物评价

“先生(陆熙炎)治学严谨、开拓创新,诲人不倦、提携后学的大师风范,堪为科技工作者的楷模,为中国化学科技创新和教育事业做出了重要贡献。”(化学家白春礼院士评)

“陆熙炎有着扎实的基础、灵活的应用和踏实的作风,为中国抗生素工业和中国原子能工业的发展作出了贡献。”(《中国科学家》评)

“陆熙炎热爱科学,治学严谨,造诣精深,孜孜不倦坚持科学求实精神,为中国化学领域的研究及学术交流做出了重要贡献。”(中国科学院评)

陆熙炎

陆熙炎