基本资料

中文名:翟中和

国籍:中国

出生地:江苏溧阳

出生日期:1930年8月18日

逝世日期:2023年2月10日

毕业院校:前苏联列宁格勒大学

职业:教育科研工作者

代表作品:《细胞生物学》

主要成就:1991年当选中国科学院学部委员(院士)

性别:男

发表论文数量:280余篇(截至2019年7月)

人物生平

1930年8月18日,翟中和出生于江苏省溧阳与宜兴交界的马垫“八字桥”村。7岁开始在乡间初级小学接受启蒙教育。

1940年,翟中和10岁时开始到离家六里远的一所小学读书。初中的三年,翟中和转了三次学才读完初中。

1946年,翟中和考入了江苏省溧阳中学,高考志愿表时,翟中和开始填写了北京师范大学生物系,之后在同班同学的建议下重新填报为清华大学生物系。

1950年,翟中和考入清华大学生物学系。

1951年,翟中和通过了教育部选派苏联留学生的考试,作为中华人民共和国第一批公派留学生,被派往苏联学习。临行前,周恩来总理在北京饭店宴请他们。之后进入列宁格勒大学生物学系学习。

1956年,翟中和从列宁格勒大学毕业,之后回国被分配到北京大学生物学系任教,先后随同李汝祺教授、沈同教授、陈德明教授做助教,从事遗传学和放射生物学的研究。

1957年,苏联最高苏维埃主席伏罗希洛夫到北京大学访问,翟中和给他当翻译。

1959年,

主要成就

翟中和科研成就

科研综述

翟中和在中国较早建立细胞超微结构技术,首次研制成鸭瘟细胞疫苗,对中国20多种重要家畜(禽)的传染病进行了病毒分离、鉴定与分类;进行了病毒形态及其在细胞内的发生规律研究在阐述染色体端粒、DNA复制、基因转录活性、RNA分子加工和病毒装配与核骨架关系的研究中,取得了系统的创新性的结果,在国际上首次证实原始真核细胞存在染色体骨架与核骨架,在植物细胞与原始真核细胞中存在角蛋白中间纤维;在中国国内首次建立了非细胞体系核重建的实验模式,证明核骨架与核纤层在重建核形成过程中起重要作用,体外核装配并非必须核小体的构建。

20世纪60年代初,翟中和在中国较早建立了细胞超微结构技术,进行雄性生殖细胞发生与放射生物学研究,发表多篇在当时有较高水平的论文。70年代末,他与人合作首次研制成鸭瘟细胞疫苗,并改进了几种兽用细胞疫苗,为中国兽医疫苗组培细胞化作出了贡献。此后,又对中国20多种重要家畜(禽

社会任职

翟中和先后担任北京市学位委员会副主任,全国博士后管委会专家组召集人,清华大学双聘教授,香港科技大学、南京大学、武汉大学、南开大学、中山大学等学校兼职教授或客座教授;国家重点科研规划专家顾问委员会委员,国务院学位委员会学科组召集人,亚洲及太平洋地区细胞生物学组织联盟副主席,中国细胞生物学学会副理事长,中国电子显微镜学会副理事长;美国细胞生物学会第六届大会,第十四届世界电子显微学会大会,亚洲-太平洋细胞生物学大会组委与顾问;中国医科院分子肿瘤开放实验室、中国医科院医学分子生物学开放实验室等十多个重点实验室学术委员;《CellResearch》《美国电子显微学报》《实验生物学报》《动物学报》《植物学报》《电子显微学报》《分子细胞学报》《微生物学报》等杂志编委。

个人生活

家世背景

翟中和8岁的时候,母亲因病去世,由祖母抚养长大。

健康状况

2000年,70岁的翟中和出席完博士生答辩会后,走下楼梯时突然感觉天旋地转,同时不停地呕吐。被同事送到医院的时候,他已无法清楚流利地讲话,无法看清东西。经诊断,确诊为脑血栓。这之后的两年,他又因同样的病症先后住院两次。

人物评价

翟中和较早建立细胞超微结构技术,首次研制成鸭瘟细胞疫苗,在动物病毒复制与细胞结构关系方面取得突出成就。他在国际上首次证实原始真核细胞存在染色体骨架与核骨架,并在中国国内首次建立了非细胞体系核重建的实验模式,首次直观地显示了重建核的核骨架体系,这些成果受到国际上的高度重视。(北京大学评)

翟中和应用电子显微镜与其他技术相结合,在细胞生物学方面做了很多系统而有特色的工作,成为中国生物电子显微学的重要开拓者之一。(《中国科学报》评)

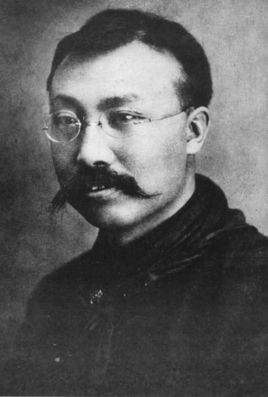

翟中和

翟中和