基本资料

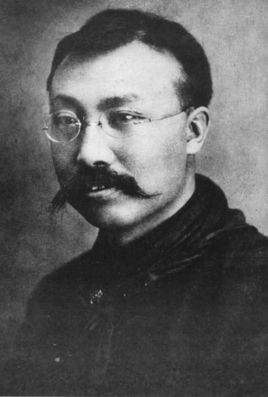

本名:姬瑕

别名:周昭王

所处时代:西周

民族族群:华夏族

出生地:镐京(今西安)

逝世日期:公元前 977年

谥号:昭王

在位时间:前997年—前977年

性别:男

人物生平

王道微缺

姬瑕,周康王姬钊嫡长子。康王二十五年(前996)周康王去世,姬瑕即位,是为周昭王。

中国第一个见于史册的治世成康之治后,西周王朝应该迎来一个盛世,但此时西周王朝的执掌者却“王道微缺”。周昭王十四年(前982)夏四月初八,镐京突然出现反常的自然现象,河、井、泉、池里的水同时泛涨,井中的水竟然溢出井外,紧接着宫殿和民宅山川大地都摇晃起来。夜里有五色光气入贯紫徽星座,遍于四方,尽作青红色,天空竟然看不见二十八宿。古人认为天象和人间为表里,王道缺失才招致异象叠生。

如果说所谓天象只是古人迷信无知,那么周昭王处置国事的态度就是确证无疑的“王道微缺”。周昭王十四年秋七月,鲁国发生政变,鲁侯之弟姬沸杀死兄长鲁幽公姬宰夺取侯位,自称魏公。如此大逆不道之事,周昭王竟听之任之,既不发兵征讨,也不兴师问罪,致使天下恃强凌弱的现象屡屡发生,朝纲由此偏斜。

东夷之战

周昭王十六年(前980),昭王率军对东夷各国(今山

主要成就

周昭王元年,东夷反叛,昭王命白懋父率师讨伐,师旅族众拒绝东征。懋父在艿得知此事后,罚师旅古币三百寽。按律,须将此事通报全军,而白懋父只命在师旅军内公布。师旅将这一处罚铭刻在鼎彝之上。

同年,巢侯叛乱,周昭王令东官率宗周六师平之。

周昭王十五年,周昭王居宗周,命令毛公遣替代虢城公率师东征繁、蜀、巢诸戎,命令邦冢君,徒驭、职人组成中师,吴白旅为左师,吕白旅为右师,毛公子班率族人从征。

同年秋,周昭王大阅公族于庚辱宫(今陕西岐山西),命令中先南宫而行,经方(城)、邓、鄂师(今鄂豫交界处),至汉中洲,命令白贾父把守渡口,至夔(湖北秭归)长王行宫,并令归生归报于昭王。

周昭王十六年正月,周昭王御驾南征,到汉水,遇到以白雉(兕)为国腾的荆地民族的顽强抵抗。

同年夏,周昭王狩猎于炎(洞庭湖),命作册矢令归。

周昭王十七年九月,昭王班师返周。

周昭王十八年正月,周昭王在吕(今陕西西部),令士道赏己侯貉子三只鹿。己侯作卣,

历史评价

司马贞《史记索隐》:“南巡不还,西服莫附。”

由于周人隐晦,正史中关于昭王正面的内容不多,但1970年在周原出土的《史墙盘》,却给周昭王姬瑕正面评价。《史墙盘》铭文载:“弘鲁昭王,广批荆楚,唯狩南行”,对昭王南征作了完全肯定的评价。

家族成员

父亲:周康王姬钊

妻子:房后

儿子:周穆王姬满

史籍记载

《令簋》

《驭簋》

《过伯簋》

《鸿叔簋》

《鼒簋》

《墻盤》

《左传·僖公四年》

古本《竹书纪年》

今本《竹书纪年》

《吕氏春秋·音初》

《吕氏春秋·季夏纪》记载“周昭王亲将征荆。辛馀靡长且多力,为王右。还反涉汉,梁败,王及蔡公抎於汉中。辛馀靡振王北济,又反振蔡公。周公乃侯之于西翟,实为长公。”

《史记·卷四·周本纪第四》

人物争议

众多史料都记载周昭王崩于汉水,但如何落水却众说纷纭,有以下几种不同说法:

梁败说

《吕氏春秋·音初》:“周昭王亲将征荆,辛余靡长且多力,为王右。还反涉汉,梁败,王及祭公抎于汉中。”

所谓梁败,即为“桥梁倒塌”。按照这种种说法,周昭王死于桥梁垮塌。周人在汉水上架设浮桥,但不知何故,桥梁垮塌,昭王落水而死。

船解说

皇甫谧《帝王世纪》称:“昭王德衰,南征,济于汉,船人恶之,以胶船进王,王御船至中流,胶液船解,王及祭公俱没于水中而崩。其右辛游靡长臂且多力,游振得王,周人讳之。”

周昭王率领六师而来,以当时的造船技术,如此多的人过江只能分坐多艘船只才可以。既然分坐必定有先有后,而昭王以周天子之尊,不可能坐在前行的船中。先行的船必然会首先脱胶解体,后面的周昭王不可能明知前船已解体而仍然坐这样的船过江,更不可能先后出发的船只同时解体,致使六师全部沉水。

如果真的因为胶船解体而导致周昭王殒命,楚国难辞其咎。但继位的一代

姬瑕

姬瑕